Sezione 2 | uomini in conflitto

Vetrina 7 | Disertori o disperati?

Oltre che una guerra di trincea, il primo conflitto mondiale è stato, per l’esercito italiano, il palcoscenico di lotte interiori, in cui fuga e abbandono hanno rappresentato la risposta ad una vita militare dominata dall’angoscia e dalla paura.

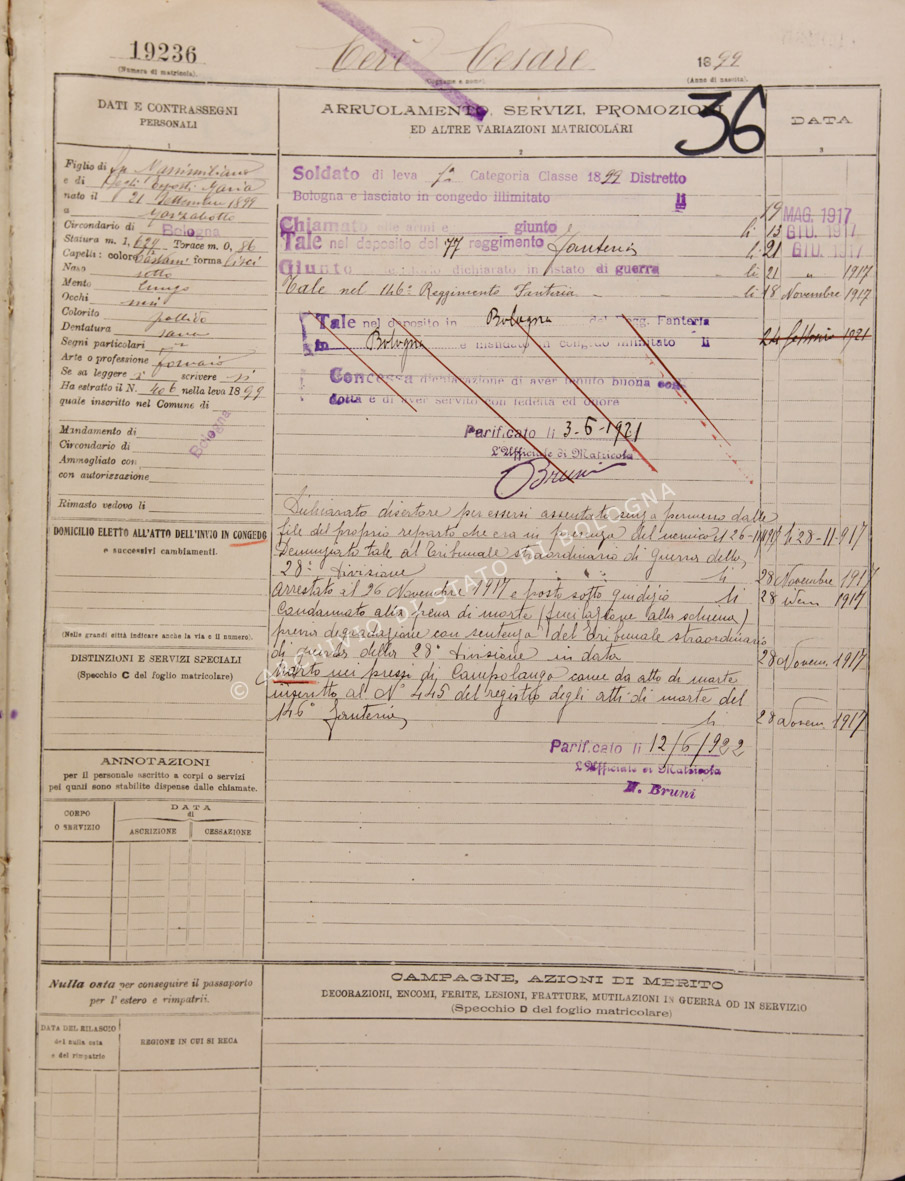

I fascicoli processuali dei tribunali militari si rivelano particolarmente utili per ricostruire la complessità delle reazioni individuali a quella che è considerata la prima guerra di massa. Fogli matricolari, verbali di arresto, rapporti disciplinari, interrogatori e testimonianze raccontano le sofferenze e le defezioni di soldati che, dopo aver combattuto al fronte e dopo anni di licenze rifiutate, decidono arbitrariamente di tornare a casa per stare vicini alla famiglia logorata dalle ristrettezze e dalle malattie.

La diserzione è stato il reato più diffuso, fino ad arrivare a più di 128.000 casi, rappresentando la prima fonte di preoccupazione per le autorità militari. La maggior parte dei soldati accusati ha alle spalle una buona condotta e la fuga si rivela infine un episodio di breve durata, che termina con il soldato che si costituisce, per timore, più che dell’intervento disciplinare, della perdita dei sussidi per la famiglia rimasta a casa. All’inizio della guerra, la diserzione è regolamentata dai codici militari, che puniscono il reato “in presenza del nemico” con la fucilazione, e la cosiddetta “diserzione interna” con il carcere militare. Dal 1917, però, gli interventi legislativi si inaspriscono fino a contemplare la possibilità di processi lampo; in alcuni casi si arriva addirittura a eseguire decimazioni e fucilazioni sommarie senza processo (1).

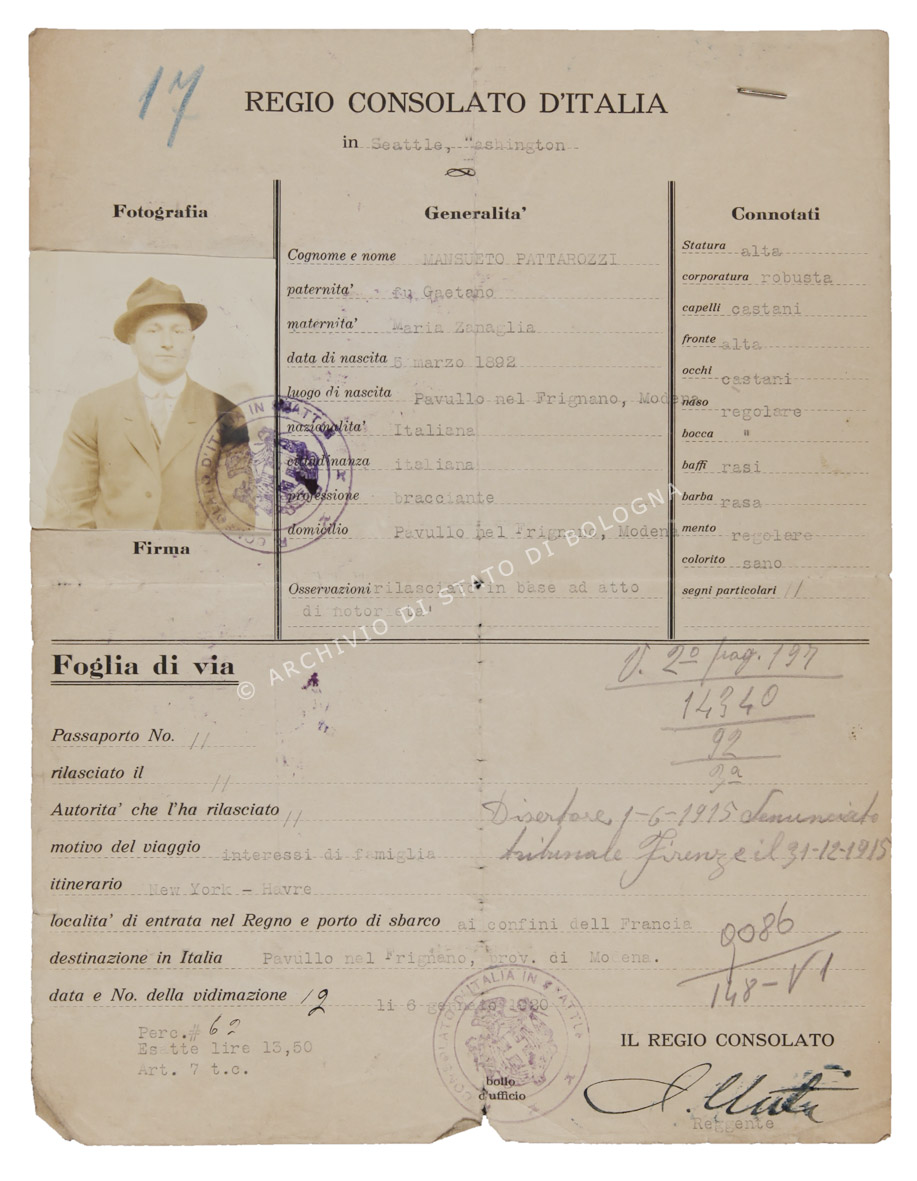

Alcuni documenti processuali rivelano anche contraddizioni nel condannare i disertori in senso stretto e i disertori per assenza alla chiamata, spesso causata dall’analfabetismo del renitente o dall’emigrazione in paesi lontani (2-3).

Nonostante le diverse provenienze geografiche e sociali e i destini più diversi, i casi di diserzione riscontrati sottolineano come la fuga sia da imputare alla presa di coscienza, da parte del soldato, di un senso del dovere più forte di quello per la patria, quello per la famiglia.

1. Foglio matricolare di Cesare Cerè, in ASBO, Distretto militare di Bologna, Ruoli matricolari

2. Processo contro Mansueto Pattarozzi, in ASBO, Tribunale militare di guerra di Venezia, Processi

3. Processo contro Luigi Nasolini, in ASBO, Tribunale militare di guerra di Venezia, Processi

Vetrina 8 | Disertori o patrioti?

Le carte del Consolato austro-ungarico di Bologna attestano, tra 1914 e 1915, una significativa presenza di sudditi asburgici nel capoluogo emiliano, per la maggior parte lavoratori di origine trentina, che, allo scoppio della guerra, furono richiamati dalle autorità militari di Vienna.

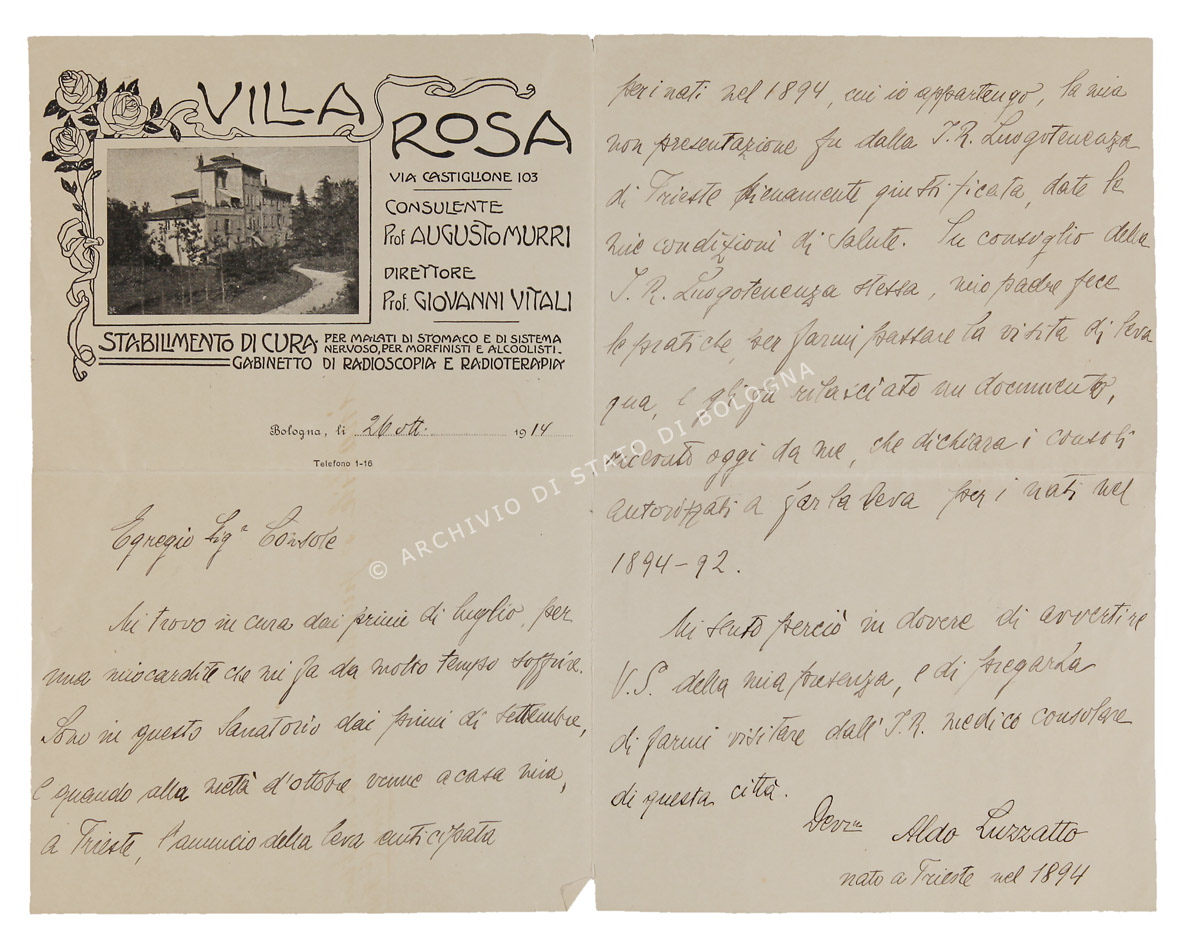

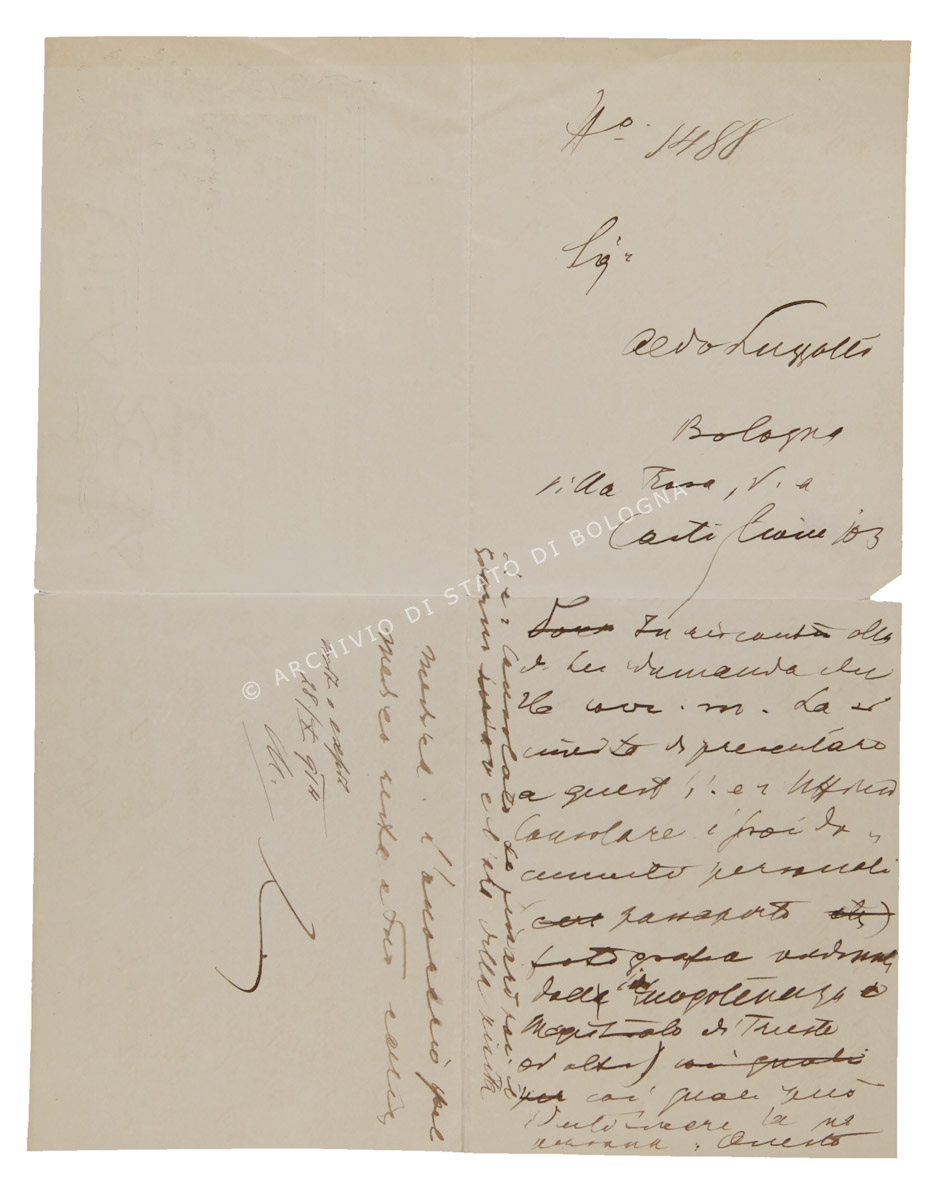

Nel 1914 anche un nutrito gruppo di triestini, spesso di origine ebraica, soggiornava in città, ufficialmente per ragioni di cura e tra questi, ad esempio, lo studente Aldo Luzzatto, ricoverato, come numerosi altri suoi concittadini, presso la clinica Villa Rosa di via Castiglione (1).

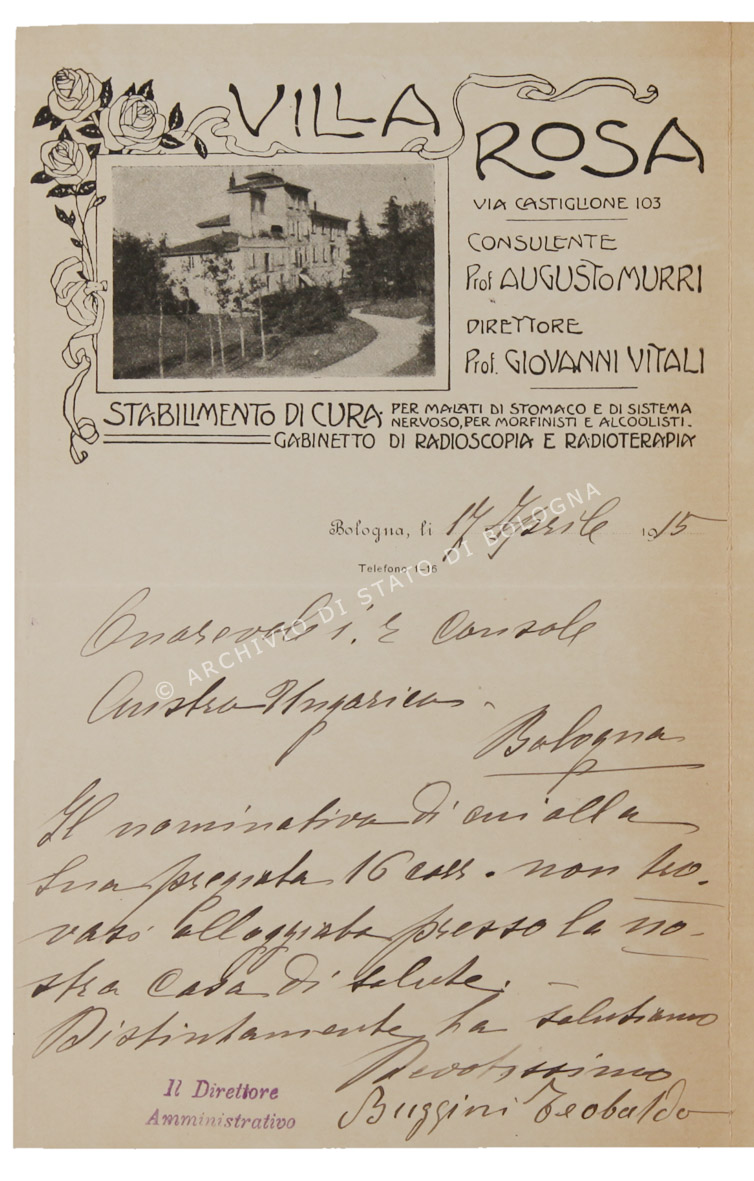

Consulente di questa “casa di salute” era l’illustre professor Augusto Murri, fervente interventista. Direttore amministrativo della clinica era poi l’ex garibaldino Teobaldo Buggini, noto anarchico e massone, e vicino alla massoneria era anche il proprietario di Villa Rosa, il professor Giovanni Vitali: il fatto che la clinica fosse gestita da simili personalità, insieme alla presenza di un significativo gruppo di triestini, ci induce a ritenere che dietro a questi ricoveri si celasse in realtà il tentativo di fornire protezione a disertori austriaci.

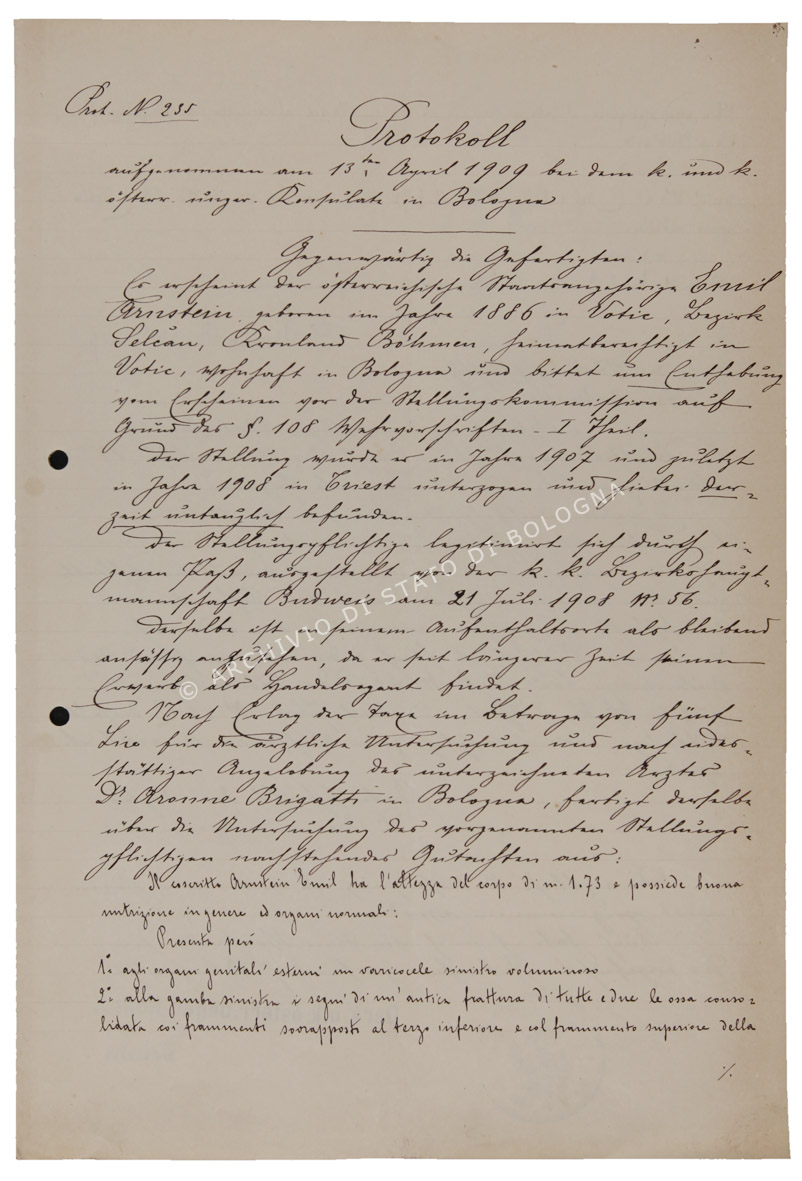

Ipotesi che trova conferma nell’alto numero di dichiarazioni di inabilità alle armi, rilasciate, fra gli altri, al boemo Emil Arnstein, co-fondatore del Bologna F.C. (2), e ad un allievo del Murri, il dottor Giovanni Bonani, che peraltro si arruolò volontario nell’esercito italiano.

Le autorità asburgiche non tardarono a svolgere indagini, mettendosi sulle tracce di presunti disertori, quali, ad esempio, l’ufficiale Josef Höberth von Schwarzthal (che dopo la guerra italianizzò il proprio nome in Giuseppe Oberti di Valnera), cognato di Italo Svevo, ricercato anche a Villa Rosa (3), ed il noto fotografo dalmata Luciano Morpurgo, rintracciato poi a Ferrara.

1. Aldo Luzzatto al console, 26 ottobre 1914, in ASBO, Consolato austroungarico di Bologna, Corrispondenza ed atti consolari

2. Dichiarazione di inabilità al servizio militare di Emil Arnstein, [12] novembre 1914, in ASBO, Consolato austroungarico di Bologna, Corrispondenza ed atti consolari

3. Teobaldo Buggini al console, 17 aprile 1915, in ASBO, Consolato austroungarico di Bologna, Corrispondenza ed atti consolari

Vetrina 9 | Eroi di guerra, eroi per caso

La mobilitazione totale che seguì all’entrata in guerra dell’Italia strappò milioni di uomini alle loro case, per proiettarli senza nessuna preparazione in una realtà sconosciuta e terrificante, fatta di trincee fangose, di esposizione all’implacabile fuoco nemico e di contatto costante con la morte. Nell’affrontare questa prova immane furono i fanti, in gran parte nella vita civile contadini e operai, i veri protagonisti della Grande guerra, con l’abnegazione, il senso del dovere, i valori tipici del mondo da cui provenivano.

I fogli matricolari compilati dai distretti militari, unica documentazione degli uffici del Ministero della difesa presente negli Archivi di Stato, ci narrano le storie di questi uomini qualunque, a volte giovanissimi. A loro, tutto sommato, la guerra non richiedeva che di usare, sotto altre forme, lo stesso coraggio di cui avevano bisogno nella dura vita di ogni giorno e fu probabilmente per questo che, spediti al fronte da un giorno all’altro, tanti di loro, resi eroi dalle eccezionali circostanze che dovettero fronteggiare, si rivelarono dotati di grandi audacia e capacità di resistenza.

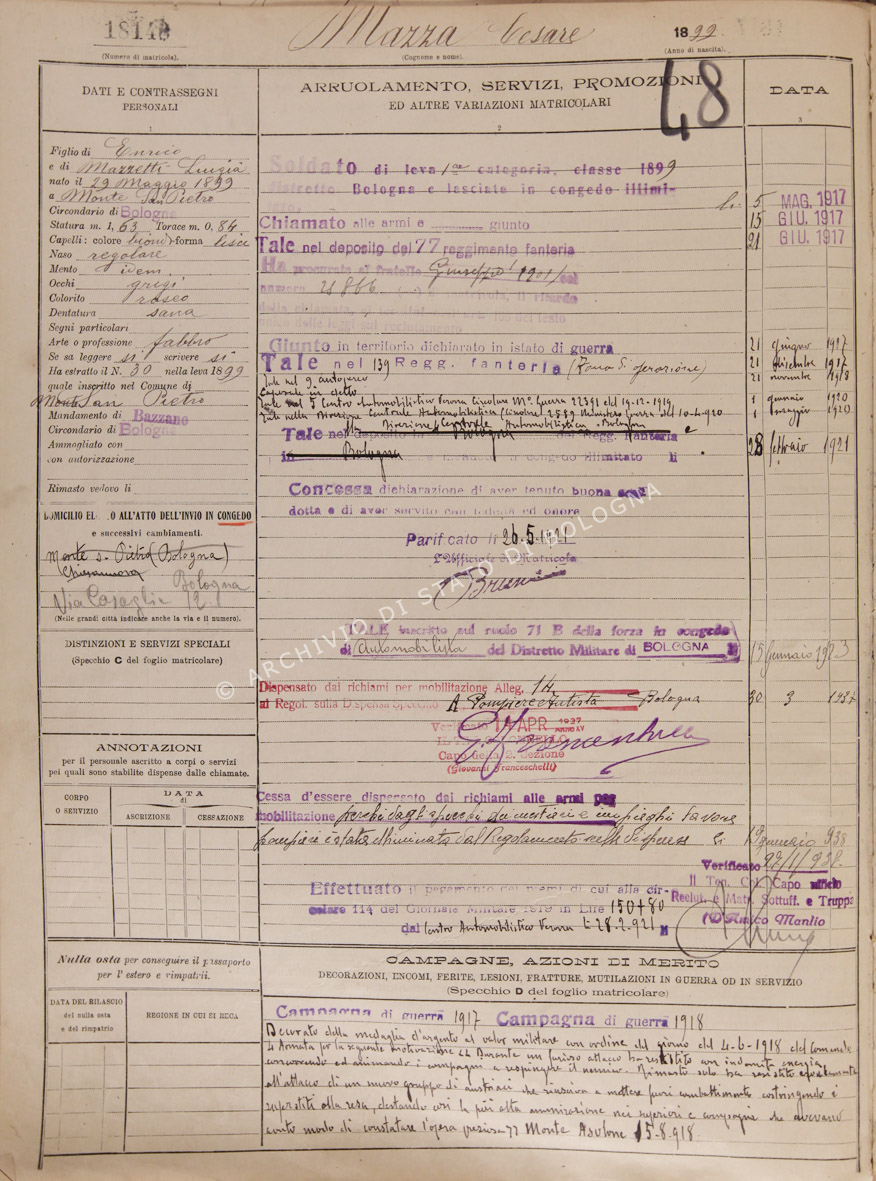

Così fu per due diciottenni, due «ragazzi del ‘99», entrambi decorati: lo studente Jago Liverani, medaglia di bronzo al valor militare per il suo comportamento durante la battaglia di Montello, tra il 15 e il 25 giugno 1918 (1) e Cesare Mazza, fabbro di Monte San Pietro, medaglia d’argento in occasione del combattimento a Monte Asolone del 5 agosto 1918 (2).

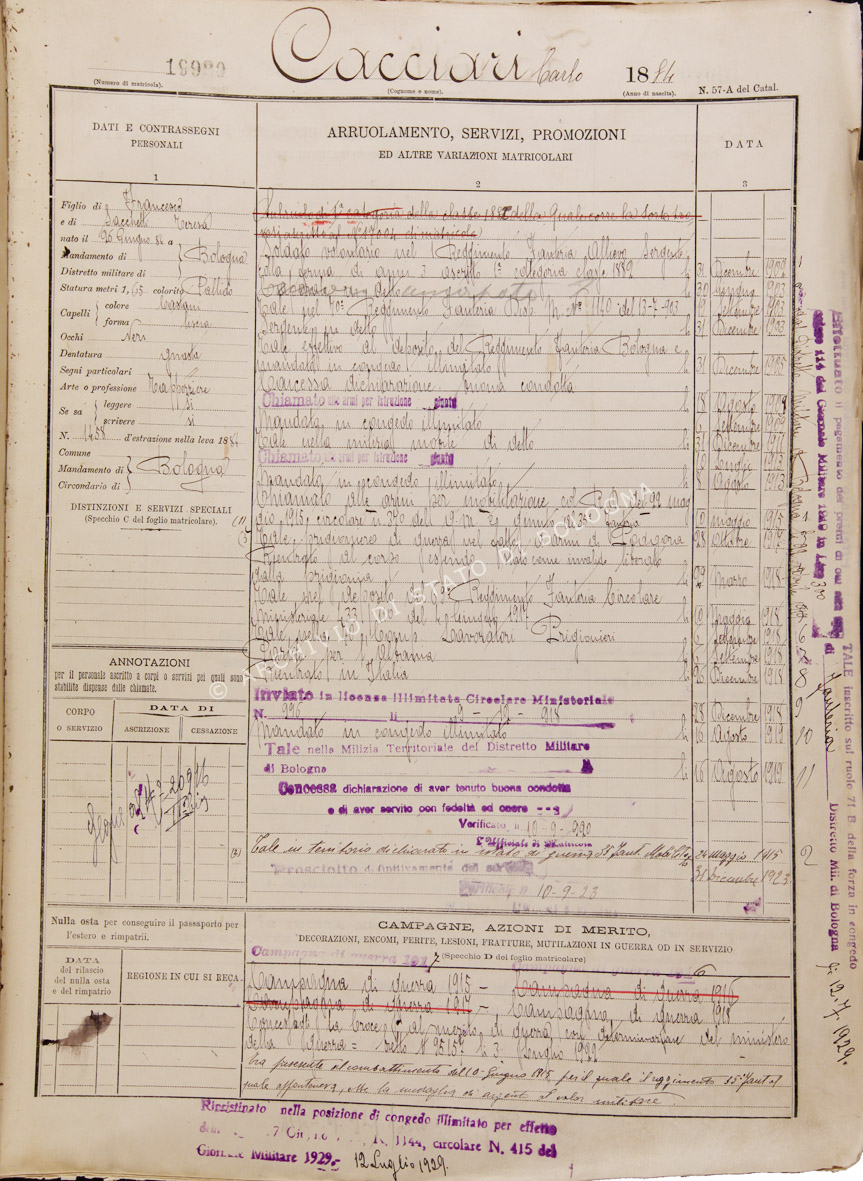

Carlo Cacciari (tappezziere, classe 1884), infine, era inquadrato nel 35° reggimento di fanteria, che dal 1905 era stanziato a Bologna, sotto la collina di San Michele in Bosco, e che con l’inizio della guerra fu immediatamente inviato al fronte. L’eroismo dimostrato nella tremenda battaglia del Monte Podgora (8-10 giugno 1915) valse a Cacciari la croce al merito (3) e alla bandiera del suo reggimento la medaglia d’argento al valor militare: riconoscimento postumo al valore dei tanti caduti sul Podgora.

1. Foglio matricolare di Jago Liverani, in ASBO, Distretto militare di Bologna, Ruoli matricolari

2. Foglio matricolare di Cesare Mazza, in ASBO, Distretto militare di Bologna, Ruoli matricolari

3. Foglio matricolare di Carlo Cacciari, in ASBO, Distretto militare di Bologna, Ruoli matricolari

Vetrina 10 | Un reggimento decimato

Già nelle settimane precedenti la dichiarazione di guerra, l’Italia aveva posizionato uomini e artiglieria nei pressi delle linee nemiche. I fanti della Brigata Pistoia, formata dal 35° e dal 36° reggimento, furono tra i primi ad essere inviati al fronte e impiegati nelle manovre offensive predisposte da Cadorna. Il 35° reggimento in particolare, stanziato fin dal 1905 a Bologna, nella caserma della cittadella militare in viale Panzacchi, contava fra le sue fila numerosi emiliani, e in special modo bolognesi: questa circostanza aveva fatto sì che si creasse uno speciale legame con la città.

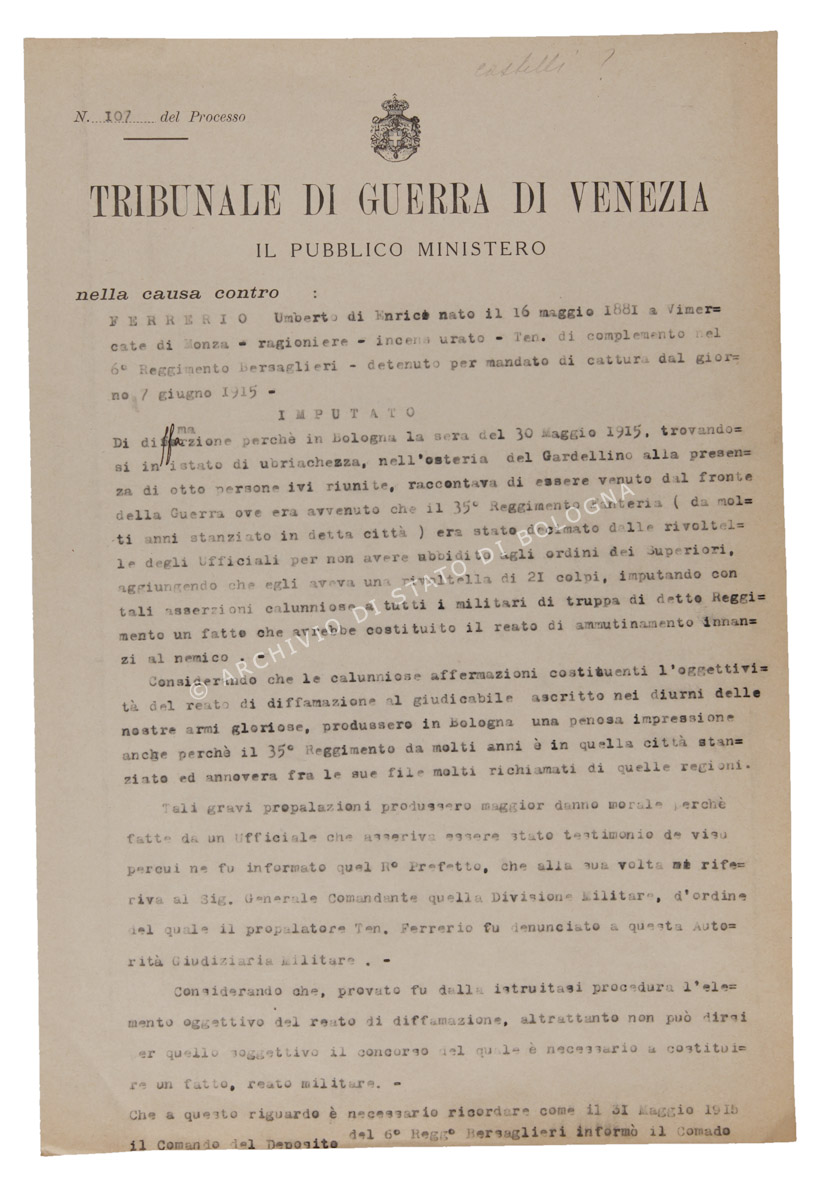

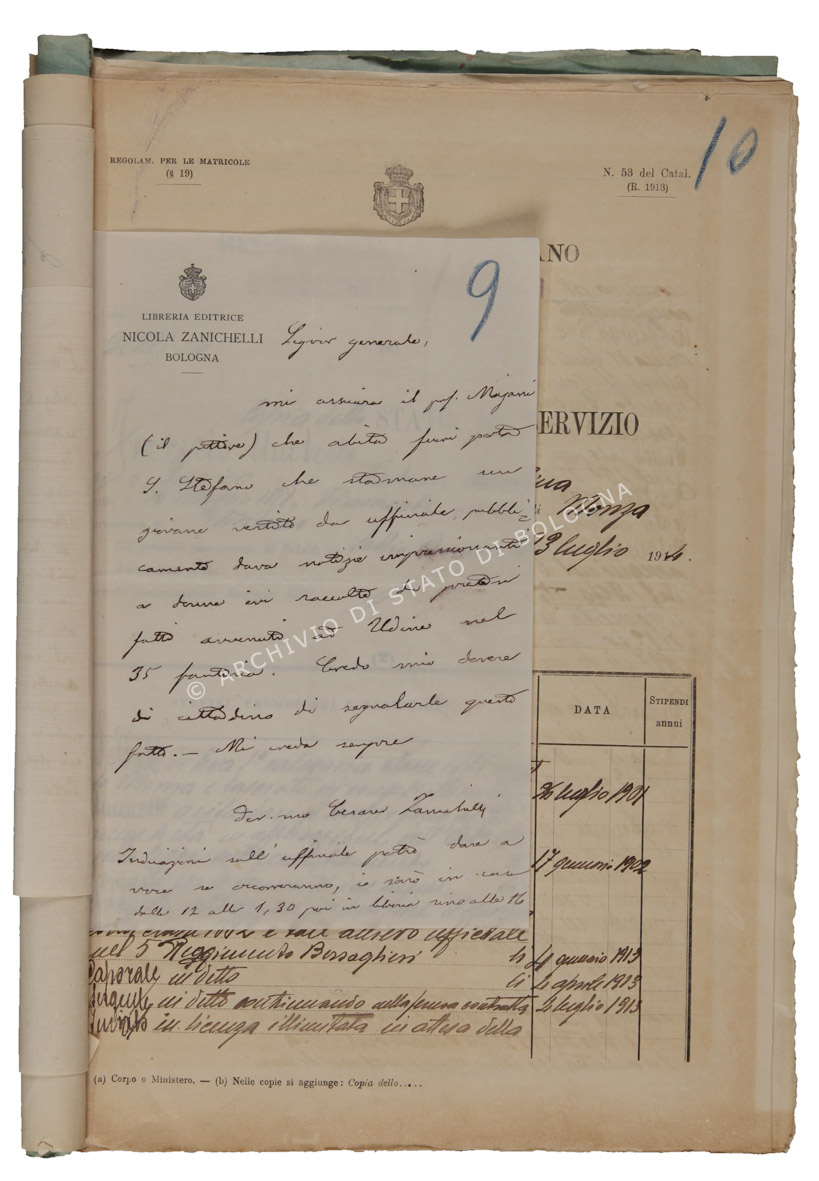

La sera del 30 maggio 1915 i battaglioni del 35° hanno da tempo abbandonato i campi d’addestramento di Casalecchio e di Porretta per acquartierarsi presso il Monte Podgora, quando nell’osteria del Gardellino, al numero 42 di via Toscana, un ufficiale diffonde «notizie allarmanti» e «calunniose» sul reggimento. È il tenente Umberto Ferrerio, in licenza a Bologna e ospite dello zio, Luigi Ferrerio, direttore dell’Istituto internazionale Ungarelli.

«In istato di ubriachezza [...] alla presenza di otto persone», Umberto «raccontava di essere venuto dal fronte della guerra ove era avvenuto che il 35° reggimento fanteria [...] era stato decimato dalle rivoltelle degli ufficiali per non avere ubbidito agli ordini dei superiori [...] imputando, con tali asserzioni calunniose, a tutti i militari di truppa di detto reggimento un fatto che avrebbe costituito il reato di ammutinamento innanzi al nemico» (1); asseriva inoltre di aver assistito personalmente all’orribile fatto.

L’indomani mattina, il tenente, forse di ritorno dall’osteria, viene notato anche dal celebre pittore Augusto Majani, il quale racconta a Cesare Zanichelli, titolare della nota casa editrice, di aver visto «un giovane vestito da ufficiale» che «pubblicamente dava notizie impressionanti a donne ivi raccolte di pretesi fatti avvenuti ad Udine nel 35° fanteria» (2). Il prefetto, informato dell’accaduto, non può che notificare i fatti al comandante del Corpo d’armata, il quale provvede a denunciare Ferrerio all’autorità giudiziaria militare per il reato di diffamazione.

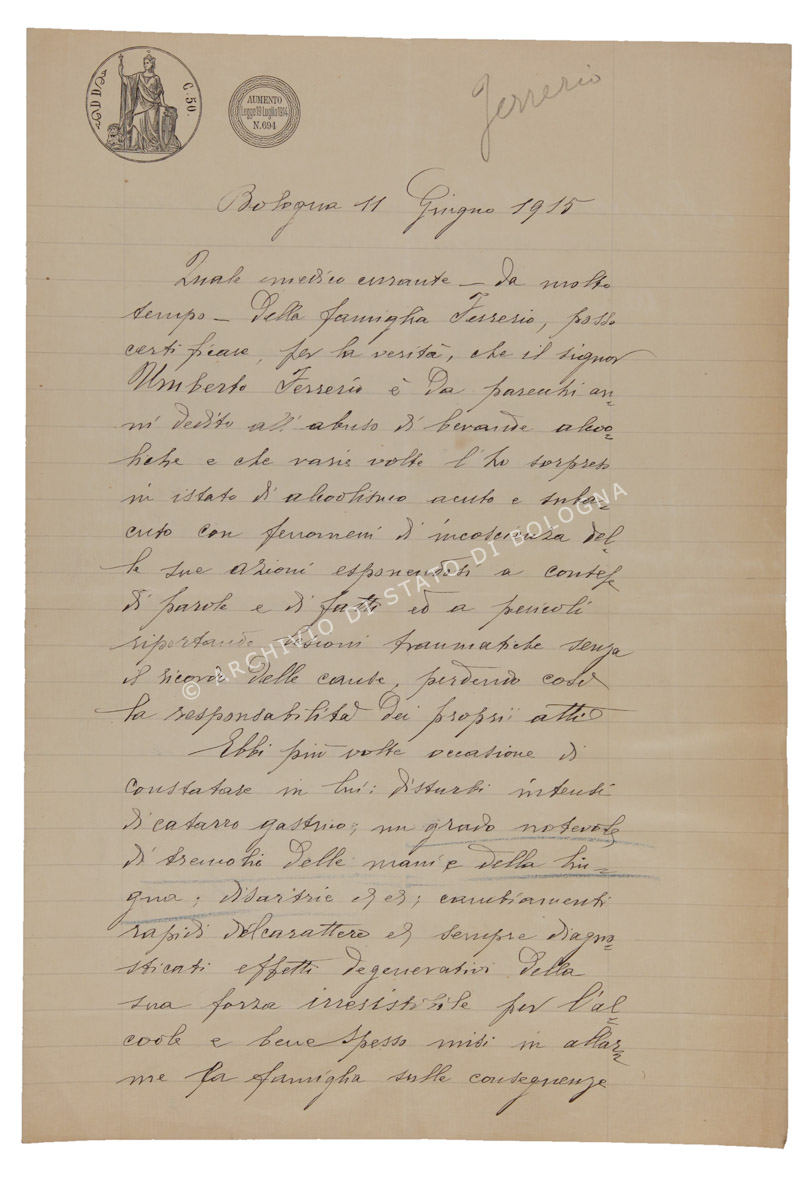

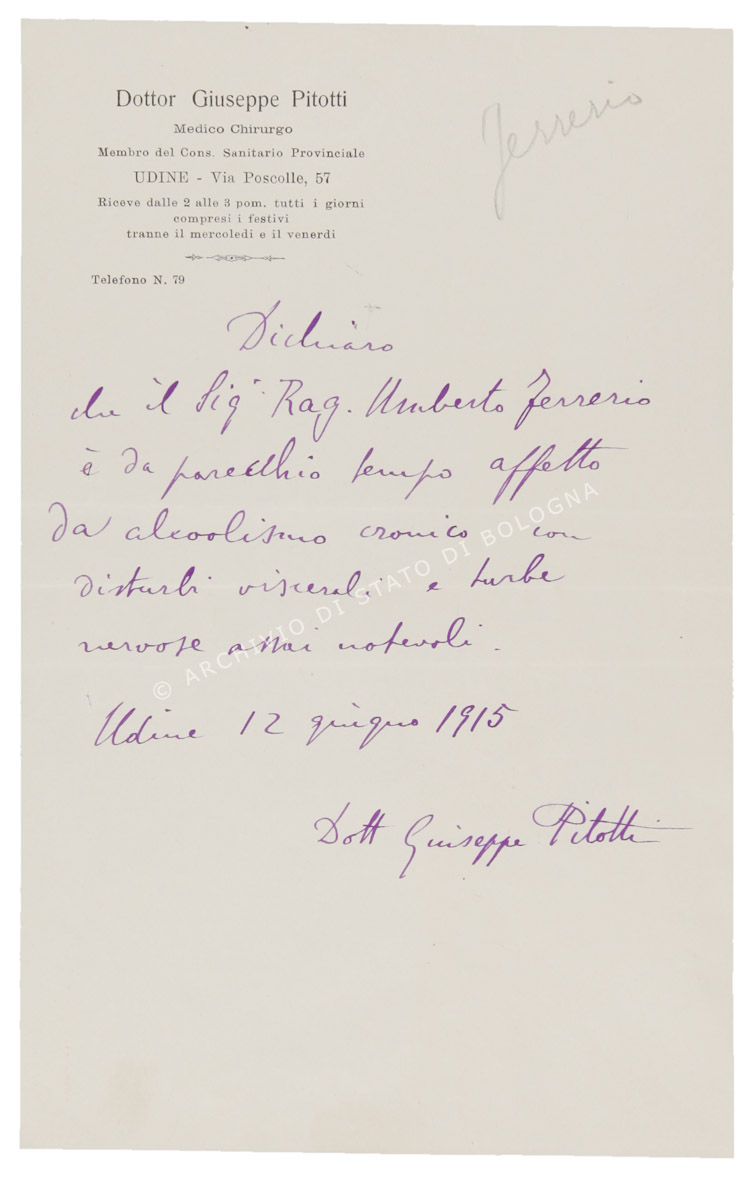

Il 24 giugno il Tribunale di guerra di Venezia, preso atto dei referti medici secondo i quali l’imputato, affetto da «alcoolismo cronico» è vittima di «fenomeni di incoscienza delle sue azioni» (3-4), si pronuncia per il non luogo a procedere.

Quelle «calunniose affermazioni», avevano comunque prodotto «in Bologna una penosa impressione»; sgomento e orgoglio susciterà invece la notizia che il 10 giugno, dopo tre giorni di eroici attacchi al nemico, il 35° reggimento lasciava sul campo 212 valorosi combattenti, di cui ben 55 bolognesi.

1. Copia conforme dell’atto di non luogo a procedere, 24 giugno 1915, in ASBO, Tribunale militare di Venezia, Processi

2. Cesare Zanichelli al comandante del Corpo d’armata di Bologna, 31 maggio 1915, in ASBO, Tribunale militare di Venezia, Processi

3-4. Perizie mediche, 11-12 giugno 1915, in ASBO, Tribunale militare di Venezia, Processi

Vetrina 11 | «Segno di sangue ma foggiato a croce»

La Croce rossa, associazione internazionale volontaria, era stata istituita a Ginevra nel 1864, allo scopo di assistere i feriti e i malati nel corso dei conflitti (1), anche se estese poi la sua attività al tempo di pace, ad esempio intervenendo in occasione di calamità naturali come i terremoti, o di epidemie di colera o ancora conducendo campagne antimalariche e antitubercolari.

La Croce rossa italiana, fondata anch’essa nel 1864, era organizzata in un Comitato centrale con sede a Roma e comitati locali, fra i quali uno dei più attivi e col maggior numero di soci era proprio quello di Bologna.

Già nell’autunno del 1914, circa sei mesi prima dell’intervento italiano in guerra, il presidente dell’associazione aveva dato disposizioni (2) affinché, «nella eventualità di una mobilitazione, la Croce Rossa, oltreché a concorrere ai servizi sanitari mobili al seguito dell’esercito», impiantasse «ospedali territoriali di riserva [...] destinati alla cura permanente di feriti ed ammalati provenienti dal teatro delle operazioni». Il presidente invitava ad utilizzare preferibilmente gli edifici di collegi e scuole, in quanto forniti di acqua corrente ed energia elettrica e sufficientemente grandi da accogliere almeno duecento letti «e ciò allo scopo di tenere riuniti i servizi, ed economizzare il personale». Inoltre, poiché gli ospedali dovevano naturalmente essere forniti di tutto il necessario, dalla biancheria all’attrezzatura da cucina, dagli strumenti per la cura e l’assistenza sanitaria all’occorrente per la medicazione e l’igiene, si sarebbe dovuto «usufruire di tutto il materiale, che sarà donato od in qualsiasi forma offerto dai cittadini». Solo in casi estremi era prevista la possibilità di procedere ad acquisti o noleggi.

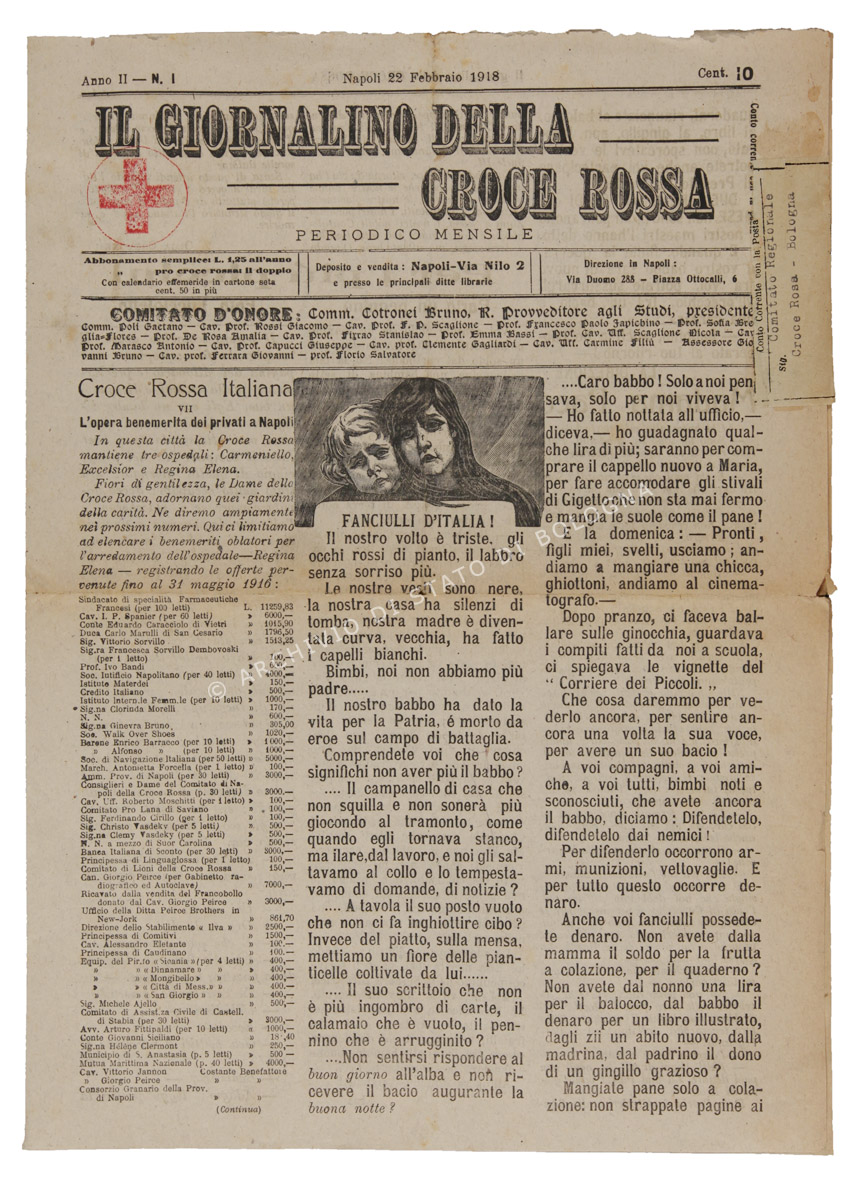

L’assistenza ospedaliera non era che una fra le numerose attività svolte dalla Croce rossa in tempo di guerra, attività che richiedevano un considerevole impiego di risorse, soprattutto economiche. Per questo, oltre ad agire con la massima oculatezza nelle spese, l’associazione doveva necessariamente essere sostenuta dalla solidarietà tangibile di chiunque volesse in qualche modo contribuire al suo impegno umanitario. Ecco quindi la propaganda e le campagne di raccolta di fondi: si organizzavano balli e spettacoli di beneficenza; si vendevano libri (3); si pubblicava un periodico, «Il Giornalino della Croce Rossa», con edizioni curate dai diversi comitati locali (4), che provvedevano poi ad inviarne copie in tutto il territorio nazionale. Nella terribile emergenza della guerra ogni contributo, anche minimo, era fondamentale e poteva fare la differenza.

1. Cartolina a colori con crocerossina e soldato ferito, in ASBO, Croce rossa italiana, Carteggio

2. Circolare recante «Norme generali per l’impianto ed il funzionamento di ospedali territoriali di riserva della Croce Rossa», 15 novembre 1914, in ASBO, Croce rossa italiana, Carteggio

3. Volantino pubblicitario con immagine in bianco e nero delle tende da campo della Croce rossa italiana per la monografia «Croce Rossa illustrata», in ASBO, Croce rossa italiana, Carteggio

4. «Il Giornalino della Croce Rossa», edizione del Comitato di Napoli, 22 febbraio 1918, in ASBO, Croce rossa italiana, Carteggio

Vetrina 12 | Il dramma dei prigionieri

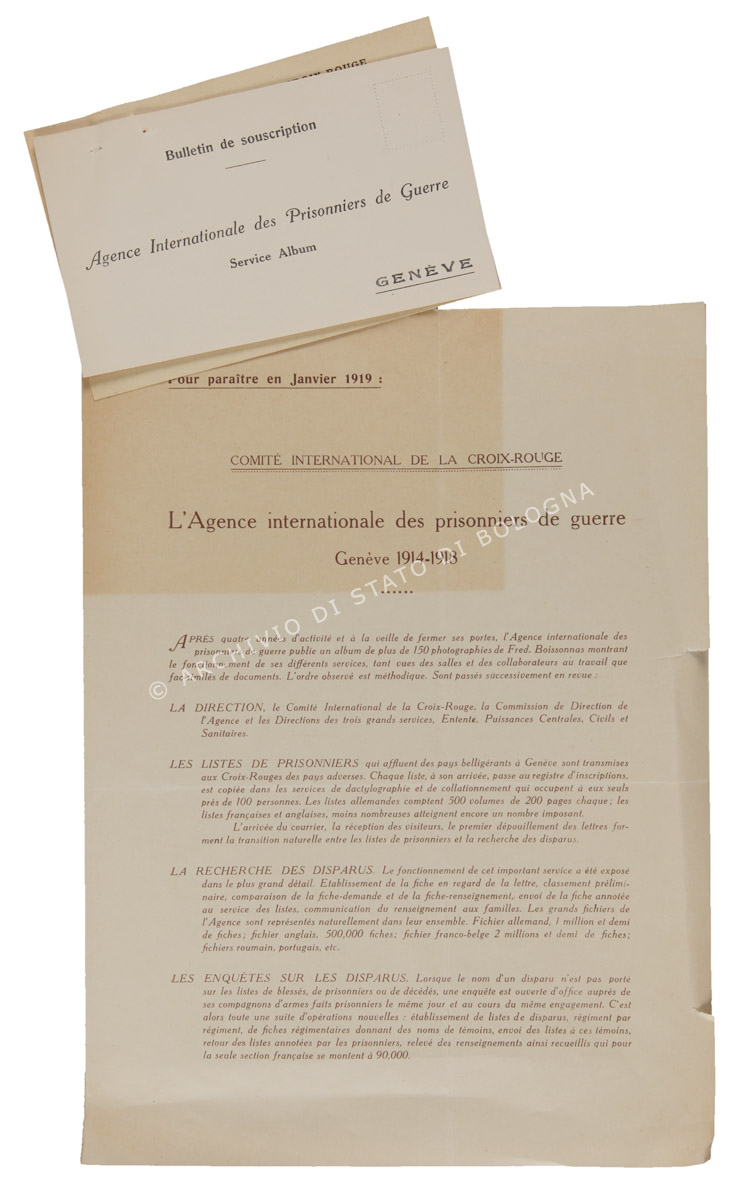

Poche settimane dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, il Comitato internazionale della Croce rossa istituì a Ginevra l’Agenzia internazionale dei prigionieri di guerra, con lo scopo primario di ristabilire i contatti tra le persone separate dal conflitto: cosa resa possibile da un accordo tra le nazioni belligeranti, che giorno per giorno facevano arrivare a Ginevra i nominativi dei soldati catturati e internati nei campi di prigionia. L’Agenzia fu in breve letteralmente sommersa dalle richieste di informazioni, tanto che, alla fine del 1914, impiegava circa 1.200 persone, principalmente donne (1).

In Italia, il suo corrispettivo fu la Commissione per i prigionieri di guerra italiani, istituita nel 1915, come emanazione della Croce rossa.

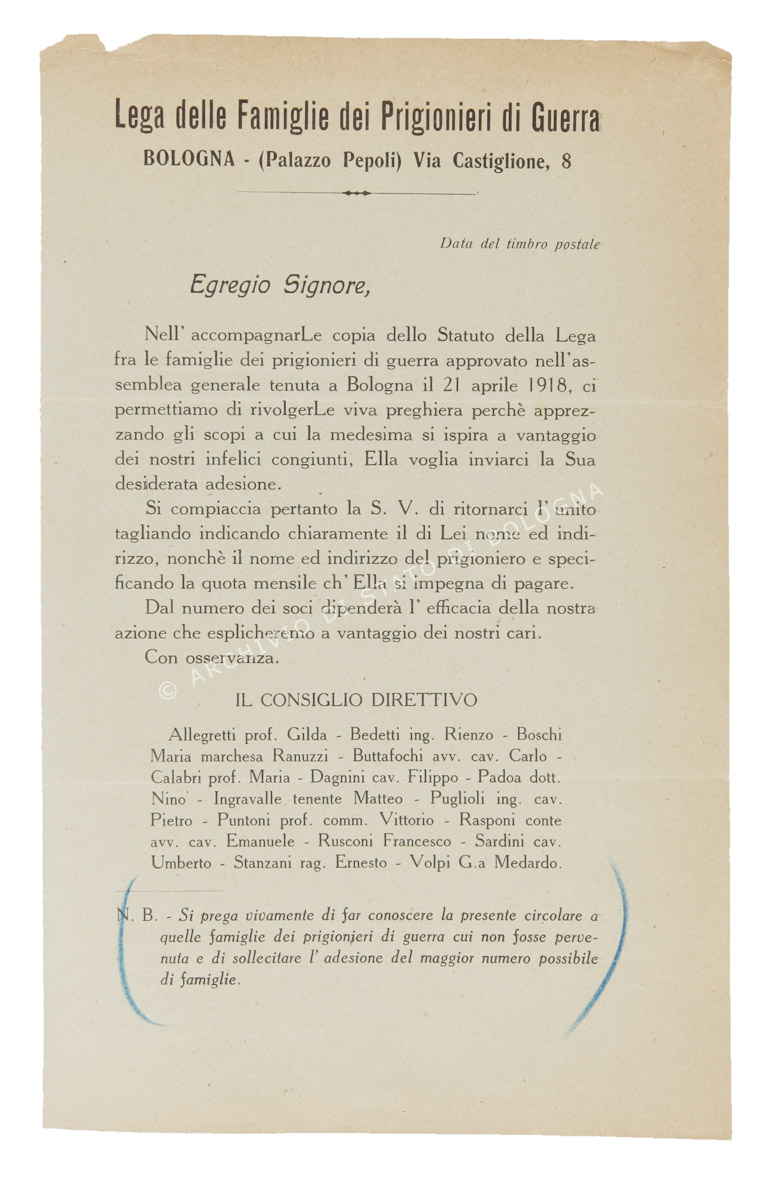

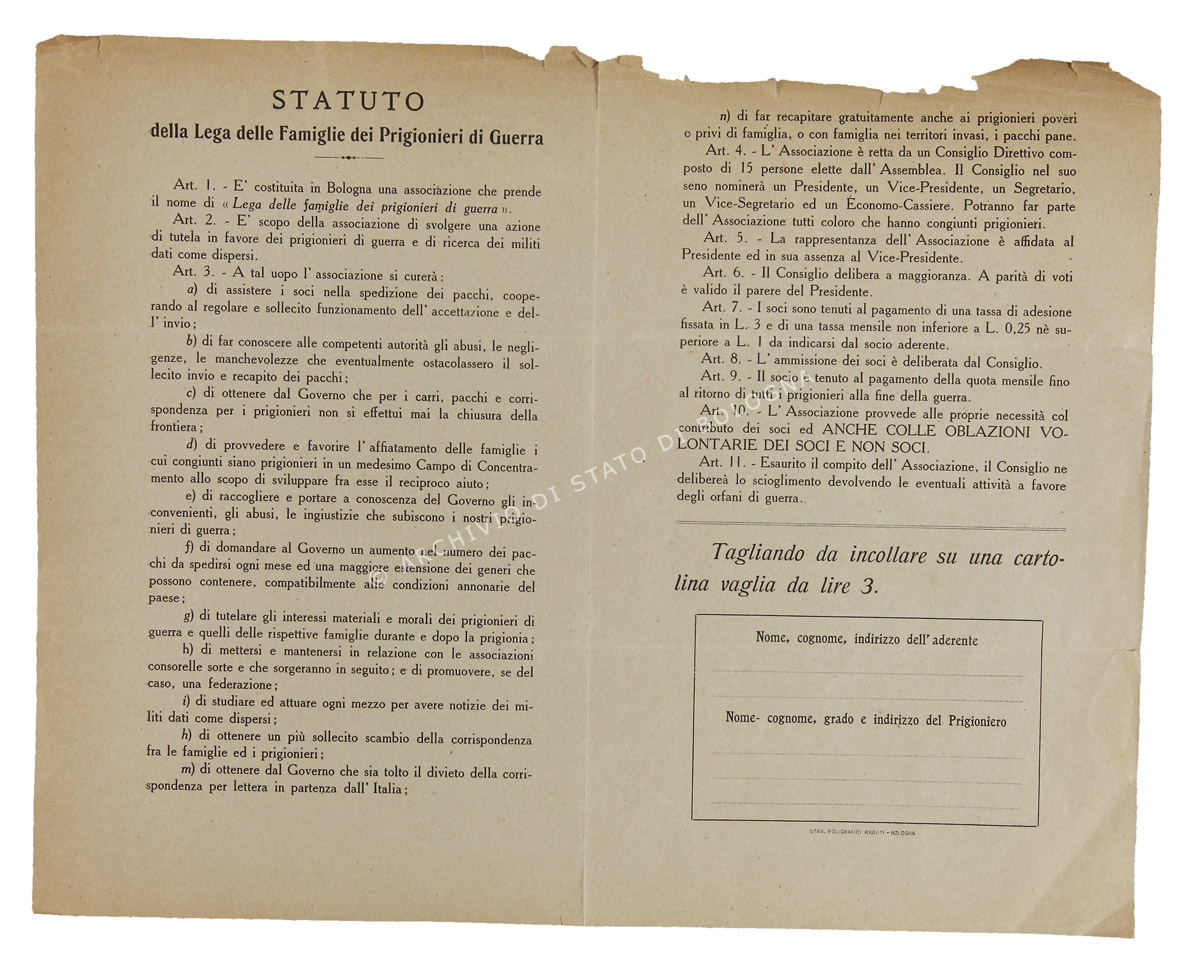

Il lavoro svolto dall’Agenzia internazionale e dalle commissioni nazionali consisteva principalmente nella compilazione di liste dei prigionieri, nelle ricerche dei dispersi, nelle informazioni sui decessi. Accanto alla Commissione per i prigionieri di guerra, agiva in Italia la Lega delle famiglie dei prigionieri di guerra, che si costituì nel 1918 a Bologna e aveva sede a Palazzo Pepoli, in via Castiglione. L’obiettivo dell’Associazione era soccorrere i prigionieri di guerra e ricercare i dispersi: un’esigenza particolarmente sentita, visto l’atteggiamento ostile del governo italiano e del Comando supremo dell’esercito nei confronti dei prigionieri, di cui si conoscevano le disperate condizioni, ma che erano ritenuti vili e inclini alla diserzione e perciò indegni di qualunque forma di aiuto da parte dello Stato, al contrario di quanto avveniva in altri paesi in guerra. Quindi, nonostante le autorità politiche e militari mal tollerassero e talvolta frenassero l’invio di aiuti, le famiglie cercavano in qualche modo di soccorrere i propri parenti internati, con l’assistenza della Lega, essenziale in una tale situazione, sia per la spedizione dei pacchi contenenti beni di prima necessità, come pane biscottato, maglie, coperte, sia per lo scambio della corrispondenza (2).

Ma, se l’invio dei pacchi era difficoltoso, il loro recapito era quanto mai incerto e continue le segnalazioni, accorate e indignate al tempo stesso, di abusi e negligenze: come quella di Nicola Pullano, che, esasperato e angustiato per la mancata consegna di ben dieci pacchi inviati al figlio Vincenzo, prigioniero in Austria, si rivolse al «signor presidente della Croce rossa di Bologna [...] nella speranza che vorrà vedere chi si è appropriato di quanto poteva attestare al povero prigioniero che l’affetto dei genitori è immutato» (3).

1. Opuscolo informativo dell’Agenzia internazionale dei prigionieri di guerra di Ginevra, [gennaio 1919], in ASBO, Croce rossa italiana, Carteggio

2. Statuto della Lega delle famiglie dei prigionieri di guerra, [maggio 1918], in ASBO, Croce rossa italiana, Carteggio

3. Nicola Pullano al presidente della Croce rossa di Bologna, 7 maggio 1918, in ASBO, Croce rossa italiana, Carteggio

Vetrina 13 | Prigionieri o disertori?

Secondo il Ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra erano almeno 520.000 i prigionieri italiani ancora vivi al termine del conflitto, oltre i circa 100.000 deceduti. Una volta catturati dal nemico, i soldati venivano internati in uno dei numerosi campi di prigionia austro-tedeschi, dove vivevano in condizioni estremamente dure, sottoposti a una disciplina severissima e fatta rigidamente rispettare, afflitti dalle privazioni, dallo scarsissimo cibo e dal freddo. Per sopravvivere erano essenziali gli invii di aiuti da parte dei parenti, i “pacchi” con vestiario e viveri, che troppo spesso però non giungevano a destinazione o arrivavano manomessi e depredati.

Ai patimenti della prigionia le autorità politiche e militari italiane aggiungevano poi la scarsissima fiducia nelle truppe e l’infamante sospetto della resa senza combattere allo stremo: l’accusa di diserzione era frequentissima e veniva mossa con estrema facilità.

Alla scomparsa del soldato corrispondeva infatti di solito la denuncia per «diserzione con passaggio al nemico»: è quanto accadde al bersagliere portaferiti Primo Bassoli, denunciato perché «abbandonava arbitrariamente il proprio reparto, dislocato in prima linea», sul Carso. In realtà, lo stesso Bassoli riferirà di essere stato catturato da una pattuglia austriaca mentre, richiamato da urla e lamenti «come di persona ferita», era uscito dalla trincea per portare soccorso. Dal campo di Mauthausen, tramite il servizio per la corrispondenza dei prigionieri di guerra della Croce rossa, scrive ai propri cari, rassicurandoli sulla sua salute, ma omettendo ogni dettaglio sulle misere condizioni di vita nel campo (1), notizie queste ultime assolutamente vietate, pena la mancata spedizione della corrispondenza.

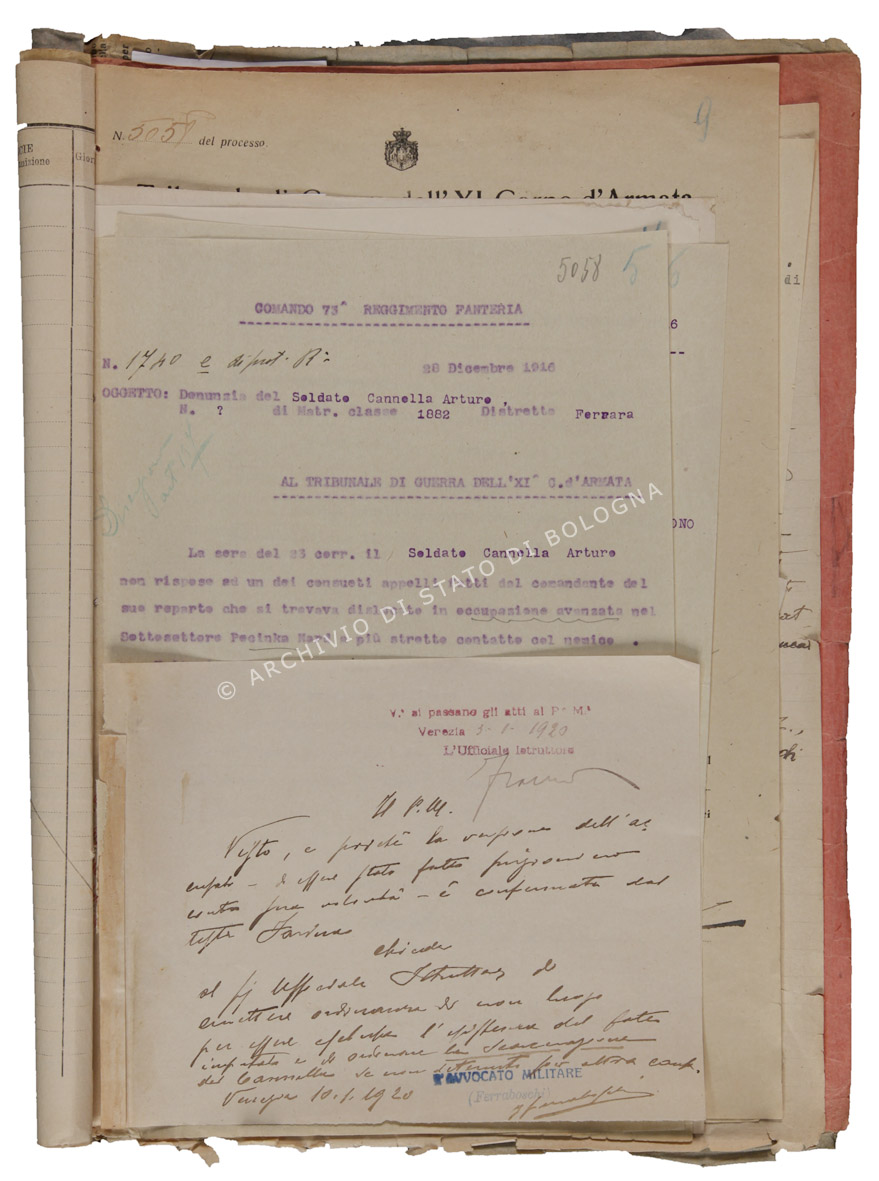

Il fante Arturo Cannella fu invece dichiarato irreperibile, perché risultato assente all’appello, e accusato di «abbandono di posto di fronte al nemico» (2), mentre in realtà, catturato dagli austriaci presso il Monte Pecinka, era stato internato nel campo di Sigmundsherberg, da dove dopo l’armistizio tornerà, a piedi, in Italia, ma solo per finire in un campo di detenzione per prigionieri a Mirandola, uno dei numerosi predisposti in varie regioni italiane per interrogare gli ex prigionieri, allo scopo di accertare le circostanze della cattura e sottoporli a eventuali inchieste penali.

Cannella ottenne il congedo nel gennaio 1919, ma pendeva ancora su di lui l’accusa di diserzione, che portò poi al suo arresto e alla reclusione nel carcere militare di Bologna: solo un anno dopo, grazie alla testimonianza di un commilitone, vedrà finalmente riconosciuta la sua innocenza.

1. Processo contro Primo Bassoli, in ASBO, Tribunale militare di guerra di Venezia, Processi

2. Processo contro Arturo Cannella, in ASBO, Tribunale militare di guerra di Venezia, Processi

Della stessa mostra

Della stessa mostra